Par Dominique Blumenstihl

1. Un météore

José Rizal, héros national des Philippines, est un météore. Poète, romancier, il réalise une œuvre qui figure au premier plan de la littérature espagnole moderne. Essayiste, il expose une vision civilisatrice où le langage apparaît comme le moteur principal de l’évolution sociale : le langage, outil de toute révolution politique, partant, de la lutte pour l’indépendance de son pays. Son œuvre intellectuelle s’accompagne d’une profonde insertion dans le réel : médecin, ophtalmologue, il met sa compétence acquise à Madrid et à Berlin au service des plus démunis. Agronome, il conçoit un projet agricole moderne, favorisant les cultures vivrières. Linguiste, il fonde une école où il enseigne les langues. Chef charismatique d’une révolution dont il ne partage pas les options violentes, il est pris pour cible par la puissance colonisatrice. Il est fusillé le 30 décembre 1896, à l’âge de 36 ans.

2. Poète à 8 ans

Né le 19 juin 1861 à Calamba, José Rizal est le septième enfant d’une famille distinguée. Son père, Francisco Mercado Rizal, est originaire de Biñan, sa mère, Teodora Alonzo y Quintos, une femme extrêmement instruite, est née à Meisic, dans la province de Santa Cruz (Manille). Dès l’âge de trois ans, José Rizal apprend à lire et à écrire sous la direction de sa mère. À cinq ans, il maîtrise l’écriture. À huit, il écrit son premier poème en Tagalog Sa Aking Mag Kabata, dont le thème est l’amour de la langue maternelle.

En 1876, il a tout juste 15 ans, l’école des Arts de Manille lui décerne son baccalauréat, options Arts, mention excellent. La même année, il s’inscrit aux cours de Philosophie et de Lettres à l’Université Santo Tomas, tout en préparant une formation de professeur-assistant au lycée de Manille. Il réussit ses examens, mais en raison de son jeune âge, il ne lui est pas permis d’exercer la profession d’enseignant. Aussi s’inscrit-il à la faculté de médecine de la même Université, mais il interromp ses études, refusant de se soumettre à la discrimination exercée par les tuteurs Dominicains. En mai 1882, il quitte les Philippines et se rend en Espagne. Il poursuit ses études de médecine à l’Université de Madrid.

Le 21 juin 1884, à l’âge de 23 ans, il décroche sa licence de médecine, l’année suivante, l’Université de Madrid lui décerne la licence de Philosophie et Lettres, mention excellent.

3. Les voyages

Il entreprend de nombreux voyages en Europe, visite la France, l’Autriche, l’Allemagne où il se lie avec de nombreux intellectuels. Taduit Schiller en Tagalog, illustre les célèbres Max und Moritz de Wilhelm Busch. Poursuit ses études de médecine à Paris et Berlin. Dans l’espoir de pouvoir redonner la vue à sa mère devenue aveugle, il se spécialise dans l’ophtalmologie.

Linguiste émérite, il apprend les langues de tous les pays qu’il traverse. Il n’en maîtrise pas moins de 23, dont l’Hébreu, l’Espagnol, l’Arabe, le Catalan, le Chinois, l’Anglais, le Français, l’Allemand, le Sanskrit, ainsi que de nombreux dialectes des îles philippines. Il étudie l’agriculture, l’architecture, l’économie, la musique, l’ethnologie, la théologie.

Durant son exil européen, il publie de nombreux articles sur la nécessité de réformer l’empire colonial espagnol et se lie, à Madrid et Barcelone, avec les révolutionnaires philippins. En mars 1887, avec le secours de ses amis allemands et autrichiens, il publie à Berlin son grand livre Noli me Tangere. En Espagne et aux Philippines où les premiers exemplaires circulent en dépit de la censure, l’ouvrage déclenche les passions.

En 1890 il publie à Paris une réédition de l’étude de Morga, Successos de las Islas Filipinas, à laquelle il ajoute ses notes personnelles, appuyées sur les découvertes du Père Pedro Chirinos (Historia de la provincia de Filipinas de la Compania de Jesus, 1581-1606) démontrant que, bien avant l’arrivée des Espagnols, les Philippins avaient développé une civilisation avancée possédant sa propre écriture. En septembre 1891, il publie à Ghent (Gand) en Belgique son second roman Les Flibustiers. Ce livre fait suite à Noli me Tangere. Ces deux ouvrages provoquent l’animosité des pouvoirs civils et religieux qui n’auront cesse de l’accuser et chercher sa perte.

4. Le Retour aux Philippines

Bien qu’il se sache menacé, pressentant que la révolution qui fermente au pays natal aurait besoin d’une direction intellectuelle, Rizal entreprend un long voyage de retour. Il s’arrête au Japon où il passe un long séjour, y prends des contact politiques, apprend le Japonais ainsi que les arts martiaux. Se rend brièvement en Chine.

Dès qu’il débarque sur le sol philippin, il est arrêté. La charge qui pèse contre lui est risible : on aurait trouvé un pamphlet anticlérical dans les affaires de sa soeur qui revenait avec lui de Hong Kong. Il est emprisonné à Manille, à Fort Santiago, du 6 au 15 juillet 1892. Libéré, il est banni à Dapitan.

Le destin est à l’œuvre : en sortant de prison, après une semaine d’internement, alors qu’il se trouve encore à Manille pendant quelques heures, juste avant de partir en exil, Rizal achète un billet de la loterie nationale… et remporte le gros lot ! Rendu à Dapitan, il y achète des terres, construit trois maisons de bambous : l’une pour lui, de forme carrée. L’autre servant d’école, de forme octogonale, la troisième, une grange hexagonale. Il entreprend une correspondance régulière avec son ami autrichien, le linguiste Ferdinand Blumentritt.

5. La réforme agraire

Rizal accueille sa famille, victime de représailles. Il achète des terres et se lance dans un immense projet agricole. Il se fait de nouveaux amis, parmi lesquels le commandant de la garnison sous la bienveillance de qui il agira en toute liberté. Il acquiert une ferme en 1893 à Talisay. 16 hectares de terres, en bordure d’une rivière qui ressemblait à Calamba, son pays natal. Il y construit une grande maison, plante du cacao, du café, des palmiers et fruitiers. Il agrandit son domaine jusqu’à 70 hectares, y plante quelques 1000 cocotiers.

Il travaille selon des méthodes agricoles modernes, incite les fermiers à renoncer à leurs systèmes primitifs de survie et leur propose d’organiser une production raisonnée : il envisage de coloniser la région abandonnée de Ponot, évalue qu’une plantation de 40 000 cocotiers serait possible, ainsi que des élevages de bovins. Il convie la population de Luzon de s’installer dans la baie de Sindangan, dont les terres fertiles sont inexploitées. Pendant cet exil à Dapitan, il continue d’apprendre les langues et met au point une méthode d’enseignement rapide du vocabulaire et des structures linguistiques. Il apprend la langue Bisayan et le Subanun. C’est à Dapitan qu’il prépare la réforme agraire, qu’il améliore les techniques de pèche vivrière, réorganise l’hôpital local dont il devient le chirurgien. Tous les matins, il consulte et pratique des opérations. Il ouvre une école et enseigne chaque après-midi à ses élèves les langues, les sciences, l’agriculture, la peinture, ainsi que les arts martiaux.

6. La révolution culturelle

Il entretient une correspondance suivie avec les savants de son époque, chercheurs, scientifiques, gens de lettres, philosophes dont il a recherché la présence lors de ses voyages. Avec l’aide de ses élèves, il construit un barrage sur les hauteurs de Dapitan pour réguler l’approvisionnement en eau, et réalise une carte en trois dimensions de la région, un document aujourd’hui encore précieux pour les topographes et géomètres.

Sa sincérité, sa cordialité gagne l’amitié de ses geôliers. Ses bonnes manières, sa chaleureuse personnalité séduisent tous ceux — et celles — qui l’approchent. Son intelligence, son humilité lui valent le respect et l’admiration des élites du monde, tout en agaçant les puissances coloniales européennes : l’Espagne se méfia d’autant des réformes prônées par Rizal qu’elles étaient pacifiques. C’est qu’une révolte populaire est plus facile à mater qu’une lame de fond provoquée par la pensée d’un seul, dont l’onde se propage à distance par le pouvoir de la langue. Rizal n’ignore pas la portée de ses livres. Il sait que la plaque tectonique des Philippines bientôt tremblera. Ne lui a - t - il pas inoculé le ferment actif dès l’âge de huit ans, quand, dans son tout premier poème, il chante la liberté et la joie de la parole ?

La France, quant à elle, voit d’un mauvais œil l’exemple se profiler : certes, la Révolution de 1789 légitime tout mouvement populaire contre l’oppresseur, mais en cette fin du XIXe siècle, sous le régime de la IIIe République qui gère son empire au maximum de son expansion, les idées d’égalité ont subi un sérieux remisage au bénéfice de l’intérêt commercial. Zola, certes, accuse ! Jaurès, déjà, conteste l’ordre bourgeois et stigmatise la lutte des classes. Mais qui, à cette époque, soupçonnerait qu’il puisse exister un jour une élite intellectuelle, issue des colonies, qui serait à même de contester la supériorité des modèles idéologiques européens? Rizal, en effet, affronte l’Espagne sur le territoire même de sa prétention civilisatrice. Il choisit un titre en Latin : Noli me Tangere. Ces paroles, tirées de l’Evangile selon Saint-Jean 20 : 17, adressées à Marie-Madeleine, bravent le pouvoir des confréries qui enserrent la population des îles depuis trois siècles. Les paroles Ne me touche pas, n’invoquent-elles pas l’immunité d’une démarche sacrée ?

Rizal rédige son ouvrage en espagnol, média de la puissance dominante. Et quel Espagnol ! Les experts reconnaissent chez lui une étonnante maîtrise de la langue, à tous les degrés sociologiques de son usage. Quelle richesse de vocabulaire ! Il connaît en effet le castillan le plus inventif, les incurvations et toutes les ressources provinciales d’Espagne et des Philippines qui lui valent, encore aujourd’hui, la critique de certains érudits qui voient des insuffisances linguistiques précisément là où recèle un trésor incompris.

Linguiste, Rizal fait de sa connaissance une arme efficace : il capte la puissance de la langue coloniale occupante, et la sublime en renouant avec le génie ontologique du castillan. Il s’empare de la langue des conquistadores, la domine, la forge à son goût, y insère le lexique des îles, et rappelle que cette langue est avant tout celle de Don Quichotte, le libérateur des enchaînés. Les références quichottiennes sont en effet si nombreuses dans l’œuvre du Philippin qu’il est presque impossible de les relever toutes. Y compris dans la structure de ses deux ouvrages, s’articulant l’un sur l’autre en suivant un prodigieux lacis de réticulations internes. Quel spécialiste de la littérature hispanique s’en est aperçu ? Miguel de Unamuno semble avoir eu l’intuition d’un lien unissant Rizal et Cervantès : il surnomme l’écrivain le Don Quichotte des Philippines, mais n’explique pas l’origine de sa perception. Plus récemment, le poète Francisco Zaragoza évoque El espiritu quijotesco de Rizal. L’essayiste Guillermo Gomez Rivera relève la ressemblance idéalistique des deux écrivains. Autant de perceptions justes qui se contentent d’un saisissement émotionnel ne s’appuyant sur aucune analyse.

Rizal, Don Quichotte des Philippines ? Le défi est de taille ! Le courage avec lequel il brave les forces oppressives, l’intelligence de son approche, le choix culturel de ses armes n’auraient pas déplu au Chevalier des Lions. En effet, Rizal ne cherche pas l’affrontement avec la puissance dominante. Il propose, au contraire, que les Philippines soient considérées comme une province d’Espagne, au même titre que l’Andalousie ou la Navarre. Qu’elles soient représentées au Cortes (Parlement). Qu’elles s’émancipent à l’intérieur même de la Communauté hispanique dont il ne conçoit pas qu’elles en soient séparées : l’unité linguistique justifie l’unité de destin. La liberté à laquelle les Philippins doivent accéder apparaît, dans la perspective rizalienne, comme une modalité de gestion politique qui ne doit en rien compromettre le sentiment d’appartenir à la raza, la communauté linguistique supranationale. L’indépendance doit pouvoir se négocier sans pour autant remettre en cause l’hispanité dont les Philippines forment une continuité.

Rizal redoute la guerre civile. Il craint, et son diagnostique devait se révéler juste, que toute lutte armée d’un peuple opprimé conduit à devoir appeler à l’aide une puissance étrangère, qui à son tour, ne manquerait pas d’imposer ses conditions. Ce qui se produisit en effet en 1898, quand Aguinaldo, le chef de la rébellion, sollicita contre l’Espagne, l’intervention des Etats-Unis d’Amérique qui imposèrent leur occupation au titre de libérateurs…

Exilé, Rizal propose des réformes, suggère une évolution progressive, par l’éducation du peuple, un affranchissement par la culture et l’enseignement. La révolution, pour lui, ne peut être qu’un acte positif de réinvestiture culturelle par le langage : cela ne se décide pas dans la rue. La libération d’un peuple doit s’écrire dans une œuvre intellectuelle, c’est la haute fonction de la littérature que d’en être le vecteur. Il rejoint Kafka, pour qui toute littérature devient l’affaire du peuple, et non d’individus exceptionnels, mais il faut, afin ces oeuvres naissent, que ces êtres exceptionnels existent, et proposent l’orientation intellectuelle, dont la littérature assume la médiation.

7. La condamnation

Dans la nuit du 7 juillet 1896, des conspirateurs révolutionnaires, dirigés par le chef populiste Andrès Bonifacio, se réunissent à Manille pour créer une société secrète au titre pompeux (Ang Kataastaasan Kagalanggalangang Katipunan ng Anak ng Bayan - La Grande et très honorable fraternité des enfants du peuple) dont l’objectif est d’organiser l’insurrection générale. Rizal non seulement ne participe pas à ce mouvement, mais en rejette les options querelleuses. Les insurgés, inspirés du modèle français de 1789, plus enclins à incendier des barricades qu’à s’instruire, manquant non de leaders mais de penseurs, le désignent à son insu comme leur président d'honneur… et n’en restent pas moins sourds aux orientations qu’il avait consignées dans son essai Filipinas dentro de cien años (les Philippines, dans cent ans) rédigé lors de son séjour en Espagne.

26 jours plus tard, la révolte populaire éclate et met le pays à feu et à sang. La répression est féroce. Rizal se tient à l’écart des violences et s’apprête à fuir le pays. Il obtient du gouverneur général une lettre de sauf-conduit qui lui permet de s’engager comme médecin, à Cuba. Début août, il manque de peu le bateau qui devait l’emmener. Il patiente un mois, jusqu’au 2 septembre 1896, pour s’embarquer sur le navire Isla de Passay, qui doit le conduire aux Caraïbes.

Sa traversée de l’Océan Indien est paisible. Cependant, la guerre civile fait rage aux Philippines. Les autorités décident de s’attaquer à l’intellectuel subversif. Alors qu’il est au large des côtes espagnoles, il est mis aux arrêts. Débarqué à Barcelone, incarcéré au fort de Monjouich, il est rapidement reconduit à Manille. Les tentatives de libération organisées par ses amis anglais de Singapour échouent. Le 3 novembre 1896, il est à nouveau incarcéré au Fort Santiago. Commence un lamentable procès. Bien qu’il se soit opposé à la violence, bien que son projet diffère en tous points de celui de Bonifacio, il est accusé d’être l’instigateur de l’insurrection. Condamné à mort, il est fusillé au matin du 30 décembre 1896, à l’âge de 36 ans. La veille au soir, il écrit son dernier poème, Mi ùltimo Adiòs. Juste avant d’être conduit devant le peloton d’exécution, il en dissimule le texte dans la lampe à huile qu’il offre en adieu à sa sœur. Ce geste inspiré mérite d’être lu dans son symbolisme. En dégager le sens, n’est-ce pas le plus bel hommage que je puisse rendre au poète? Le poème doit servir de combustible à ce qui, au-dessus de lui, éclaire le monde. C'est à l'instant de sa disparition, de sa combustion, qu'il offre le meilleur éclat. En toute modestie, la poésie doit s'effacer, se donner, céder la place à la Connaissance… Sublime sacrifice du Poète !

8. Le pouvoir des langues

Que le peuple philippin s’émancipe ! Par la culture, le savoir, la connaissance véhiculée par la langue ibérique, en association avec les langues locales. Tel était le projet de Rizal. Projet révolutionnaire parfaitement élaboré, explicité dans son second roman, el Filibusterismo, dans la bouche de son personnage Simoun. Son arme : la langue de la puissance occupante. Toute l’intrigue du livre repose sur le pouvoir de la parole, sur la connaissance de la langue du pouvoir. Rizal considère, dans le conflit qui l’oppose à l’Espagne, la langue castillane comme l’arme absolue de la libération. Elle appartient à qui la maîtrise, et non à une caste privilégiée. Elle est à la portée de tout esprit. Encore faut-il que chaque individu, dans les îles, s’en convainque, fasse l’effort de l’apprendre et surtout, renonce à son complexe d’esclave.

La thèse de Rizal, développée dans les Flibustiers, est audacieuse. Elle prend à contre-pied le misérabilisme victimaire. Selon lui, il n’y a pas de tyrans dans un pays où il n’y a pas d’esclaves. L’affranchissement individuel commence par l’abolition de l’asservissement intérieur. Selon lui, le complexe d’infériorité auquel se soumet l’assujetti est avant tout le fait d’un abandon à des voluptés sordides : il existe cette jouissance de soi dans le malheur, ce bonheur du misérable dans sa propre fange. Dégagé des formules autocontemplatives, l’individu s’affranchit de toute tutelle. Il ne saurait plus y avoir de dominant mais seulement des êtres libres. Un peuple composé de tels individus réaliserait rapidement l’unité nationale autour d’une métaphysique. Le personnage de Simoun sera le héros de cette conception révolutionnaire qui serait nietzschéenne si la métaphysique que Rizal recommande n’était d’inspiration… quichottienne.

Pour lui, le lien avec la langue castillane, expression de cet idéal, est inaltérable. C’est par elle, selon Rizal, que doit se réaliser et la libération de l’individu et l’unité du pays, par-delà les langues locales qu’elle n’élimine pas. Certes, chaque idiome produit sa pensée spécifique, génère une terre qui lui est propre. Mais dans le cas singulier des Philippines, comment les innombrables langues locales parlées dans un archipel éclaté en plus de 7000 îlots peuvent-elles se fédérer pour former une nation ? Comment résister à la puissance unitaire du castillan ? À moins de n’intégrer cette langue, d’en devenir un fleuron, partant, un électron libre… Tel est le plan du poète dont la stratégie révolutionnaire repose sur une approche linguistique. Son objectif d’écrivain suit la même piste : devenir le meilleur écrivain contemporain d’expression castillane ! Renvoyer sur l’Espagne, depuis les Philippines, la réverbération d’une prise en charge concrète de la pensée du Quichotte.

Dans son roman, Les Flibustiers, les étudiants de Manille déposent une pétition sur le bureau du Capitaine général, gouverneur des îles, dans laquelle ils demandent que l’enseignement du castillan soit généralisé à toute la population. Les confréries religieuses s’y opposent. Les officiels tremblent à l’idée de perdre la suprématie politique que leur confère l’exclusivité de cette langue. Les révolutionnaires, quant à eux, rechignent d’adopter cette ligne de conduite : elle leur est trop intellectuelle, ils ne mesurent aucunement l’efficacité de la proposition.

Dans sa vie, l’écrivain subira le même outrage. Incompris des uns, trahi par les autres, il demeure isolé, mais il est désigné comme double bouc émissaire. D’une part, les autorités jugent en lui le traître à la nation espagnole alors qu’il était l’élément le plus fidèle de la culture ibérique, d’autre part les révolutionnaires l’érigent en martyre d’une lutte dont il a désapprouvé l’inanité des méthodes. C’est sous les feux croisés d’une double trahison que le poète est abattu.

En assassinant Rizal, l’Espagne se trompe d’ennemi et commet une erreur grave. Elle prive non seulement les Philippines du leader politique qui aurait pu éviter une guerre qui coûta près d’un million de victimes, mais se prive elle-même d’un grand intellectuel, l’un des meilleurs hispanophones de son temps. En tuant Rizal, elle se condamne à devoir quitter rapidement les îles, ayant, par cet acte insensé, éliminé celui qui était le fixateur de la langue espagnole dans le Pacifique. Quel aveuglement ! Mais n’est-ce pas le titre de son roman ? Noli me tangere est en effet le surnom du cancer des yeux, maladie à laquelle Rizal a été si souvent confronté en tant qu’ophtalmologue ! Les chefs indépendantistes, quant à eux, tout en se réclamant de l’idéal rizalien, se laissent entraîner dans les excès de la colère. Quelle que soit la légitimité de leurs aspirations, il convient de jeter un regard objectif sur la dérive qui s’empare de leurs mouvements. En 1898, ne parvenant pas à battre l’Espagne, ils font appel à l'intervention armée des États-Unis. Rapidement, les Espagnols renoncent à leur colonie et, sans perdre le sens de la rentabilité, la vendent aux Américains pour quelques millions de dollars en or. Commence une nouvelle période coloniale, telle que l’avait prédite Rizal, sous le joug du pseudo-libérateur qui durera jusqu’en 1948, date de l’indépendance réelle des Philippines. L’histoire officielle préfèrera retenir la terminologie de protectorat américain, quand, dans les faits, il s’agira bien d’une colonisation culturelle et économique, suivie d’une vaste politique de déshispanisation. Le nouvel occupant s’ingénie en effet à éradiquer la langue espagnole du territoire philippin. Avec la complicité des gouvernements successifs, il impose l’anglicisation. Mais parvient-il à couper le peuple philippin de son héros national ? En substituant la langue anglaise à celle de Rizal, les États-Unis cherchent à briser l’intime adhésion d’un peuple à son héros qui en était la quintessence. Certes, des stèles de marbres furent dressées en son honneur : elles sont moins dangereuses que l’essence de ses livres, écrits en une langue bannie de son territoire. L’Anglais américanisé s’est substitué à l’Espagnol, avec l’assurance du mode d’expression dominant issu de la première puissance économique. Mais Don Quichotte n’a pas dit son dernier mot…

9. La victoire quichottienne de José Rizal

En France, l’écrivain reste un inconnu. Son œuvre n’y a été sérieusement traduite et publiée qu’à partir de 1980, soit près d’un siècle après sa mort, à l’initiative de l’Unesco. La raison de cet oubli ? L’Hexagone n’aura pas aimé l’écrivain qui démontre que le dominé peut, par la culture, s’emparer du pouvoir de la parole et renverser le rapport de forces. Car Rizal est un maître de la Parole : oui, ce brave-indien-indolent fait sienne la langue de l’oppresseur. Sa stratégie est efficace, elle s’inscrit dans le temps, dans l’histoire. Il charge son écriture de mot d’origine tagalog, insère des métaphores dont la matériel symbolique et archétypal puise dans une fine connaissance de Don Quichotte, la grande figure messianique de la culture ibérique.

Aujourd’hui encore, certains érudits considèrent que Rizal serait le théoricien d’un mouvement virtuel dont les effets n’auraient de portée qu’imaginaire. Sont-elles imaginaires, les victimes de la guerre qui a embrasé les îles suite à l’exécution du poète ? La traductrice Jovita Ventura Castro doute que celui dont elle versé l’œuvre en français ait été l’un des meilleurs linguistes de son temps. Elle signale que la qualité littéraire de ses livres ne serait estimée que par quelques esthéticiens modernes. Rizal n’en demeure pas moins le héros national de son pays à qui la communauté hispanophone voue un culte tenace. Et pour cause : aux côtés de Don Quichotte, son frère d’armes, Rizal a lancé un défi. Ce pari tient toujours et semble même réussir. On assiste, en effet, aux Philippines, à un impressionnant retour de la langue espagnole. Elle regagne peu à peu le terrain dans les universités, les lycées. De nombreuses associations entretiennent et vivifient le flambeau. L’Espagne, de son côté, développe des programmes éducatifs. Littérature, musique, cinéma ibériques circulent à nouveau dans les îles. Il existe même, depuis peu, un congrès international des asiatiques hispanistes dont la première réunion s’est tenue à Séoul, en Corée. L’ouverture des travaux de ce colloque s’est faite autour de José Rizal et… Don Quichotte.

La langue espagnole reprendra-t-elle pied dans l’archipel ? À en croire sa progression aux États-Unis, notamment en Californie, au Nouveau-Mexique et au Texas, il se pourrait bien que la langue de Cervantès opère bientôt la Reconquista des Perles d’Orient ! José Rizal a préparé le terrain de cette fraternisation qui suscitera, j’en suis convaincu, le grand retour des valeurs quichottiennes aux Philippines.

Pure et sans tache doit être la victime pour que le sacrifice soit acceptable.

(José Rizal, Noli me Tangere)

Un livre à découvrir :

par Dominique Blumenstihl-Roth

aux éditions De La Rosa

ISBN : 97829522266127

Pour les Amis de José Rizal,

Pour les Amis des Philippines

et de Don Quichotte.

DBR-RADIO

BP 16

27 240 DAMVILLE

Normandie

France

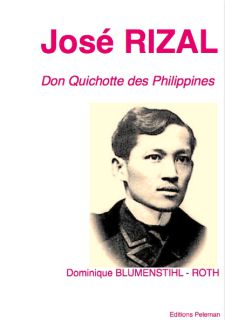

José Rizal,

héros national des Philippines.

Médecin, lecteur de Don Quichotte

kabbaliste, initié.